幽霊・妖怪好きが高じて研究し、学芸員へ

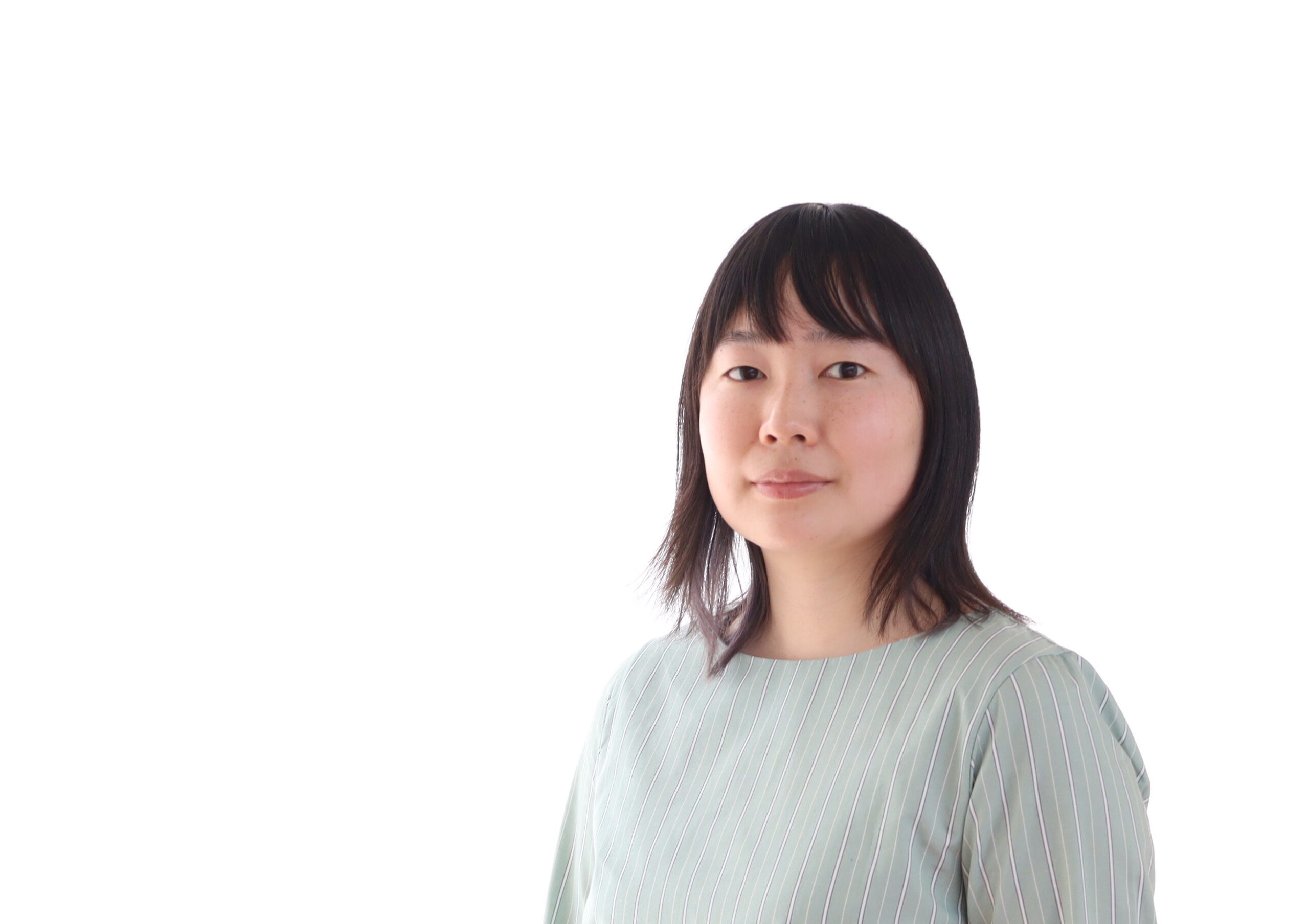

篠原 英里(Eri SHINOHARA)

学芸員

経歴

1989年 徳島県徳島市生まれ。

2015年 東京藝術大学大学院美術研究科芸術学専攻修士課程修了。専門は日本近代美術史。

2016年 八戸市美術館で学芸員として就職。

2017〜2021年 新美術館整備期間中、八戸市新美術館建設推進室に所属。

2022年 八戸市美術館再開館後初となるコレクション展「持続するモノガタリ─語る・繋がる・育む 八戸市美術館コレクションから」(2022年3月19日〜6月6日)を担当。

現在、学芸員として、どんなお仕事をなさっていますか?

2016年から八戸市美術館で学芸員として勤務しています。

実は、八戸市美術館は2017年に一度閉館し、2021年に新しい建物で再開館しました。就職してすぐに「1年後に閉まるよ。」と言われ、最後の一年でイベントが詰まっていて大変だったことを覚えています。

小さい美術館で、学芸員2人、館長1人、みたいな。チラシ作成や、キャプション作りや、招待券作りなど、展示にまつわる事務をすべてやっていました。

その後、新美術館推進室に、2017年夏~2021年3月頃まで、3年ちょっといました。新美術館に向けた基本的な方針(建設、その中の運営)を考えると共に、美術館施設がなくても行える学校連携事業は継続して担当していて、「旅するムサビプロジェクト」を誘致するなどしていました。

※旅するムサビプロジェクト…武蔵野美術大学が実施する、美術大学生が全国各地の小中学校を訪れ授業を実施するという事業。

八戸市美術館の再開館後は、開館2回目の展示「持続するモノガタリ─語る・繋がる・育む 八戸市美術館コレクションから」という企画を担当しました。

2019年くらいに、再開館時の企画アイデアを学芸員で出し合っていたんです。「持続するモノガタリ」はその時に提案したもので、収蔵コレクションを通して八戸を振り返るということをしたいと考えていました。他にでたアイデアは現代美術の企画提案が多く、2021年11月の開館記念展覧会は「ギフト、ギフト、」という企画でした。

大学院では芸術学を学んでいたそうですね。どうして芸術学だったのですか?

徳島に住んでいた幼い頃、美術館や博物館によく行っていました。大塚国際美術館で宗教絵画を観るのが好きでした。それと同時に幽霊や妖怪に興味があり、民俗学で幽霊や妖怪を研究対象にしている分野があると知って、惹かれていました。それが中学生の頃。

美術への関心と、幽霊や妖怪への興味がいつの間にか融合して。妖怪や幽霊を美術の観点から見るということがしたいと思うようになり、東京藝術大学の美術学部芸術学科に進学することを目指しました。

卒業論文のテーマは、なぜ幽霊と共に青い炎がかかれるのか。最初に描かれたものを探して、その後の事例も年代別に並べて、その変化を考察しました。理由となる要素はいくつかあって、人間の魂を光や炎として考えるという発想、陰陽道の陰と陽、焼酎を燃やして青い火の玉にする歌舞伎の演出などが考えられました。その後、修士論文は、小川芋銭という、河童をよく描いていた近代画家をテーマにしました。

世界妖怪会議や深川お化け縁日などのイベントに行ったり、幽霊や妖怪に関する展示を見たりして、お化けに関心がある仲間を得ていました。

そこから、どのようにして学芸員になったのでしょうか?

小学生くらいの時に遡りますが、徳島県立博物館の学芸員さんによる、ギャラリートークを聞いたんです。自分とは違う視点で作品を観ていることを感じて、それが面白くて、楽しそうで。好きなものを発信できる学芸員という仕事に惹かれていました。

一浪して大学に入った後、就職するなら学芸員だろうなと思い、学芸員の授業を取っていました。そのまま院に進んで研究を続け、就職活動をしたのは修士2年の時。学芸員の採用試験は各自治体が実施しています。全国各地に足を延ばして受けに行きました。

結局、在学中は就職は決まらず、大学院を卒業した翌年は、研究室の助手をしながら就職活動を続けていました。北は東北から南は九州まで、10か所以上受けていて、旅費とメンタルが厳しかったです。最初に採用が決まったのが八戸でした。

私は、学芸員とは、歴史を作る仕事ではないかと思っています。作家が言語化していなかったり気づいていなかったりしても、学芸員は作品とその背景を俯瞰的に観て、明文化して、掘り起こしていきます。それを、将来につなげていくと、歴史になるのではないでしょうか。

一方で、将来のことはまだ決めていません。笑顔を忘れず、惹かれたことに近づいていける身軽さを持って生きていきたいと思います。

”やりたいことに一直線だからこそ、ご自身の納得の行くまで幽霊・妖怪を研究し、現在は学芸員としてご活躍の篠原さん。お人柄そのものにも、彼女が研究していた人ならざるモノにも、そして八戸にも、それぞれに興味深さを感じるひよこアーツでした。”